《死神来了1-6》若巧合与意外只是死神的化身,那么有谁能够与死神博弈?

2025-07-21 17:16:33

210次阅读

0个评论

最后修改时间:2025-07-21 17:17:46

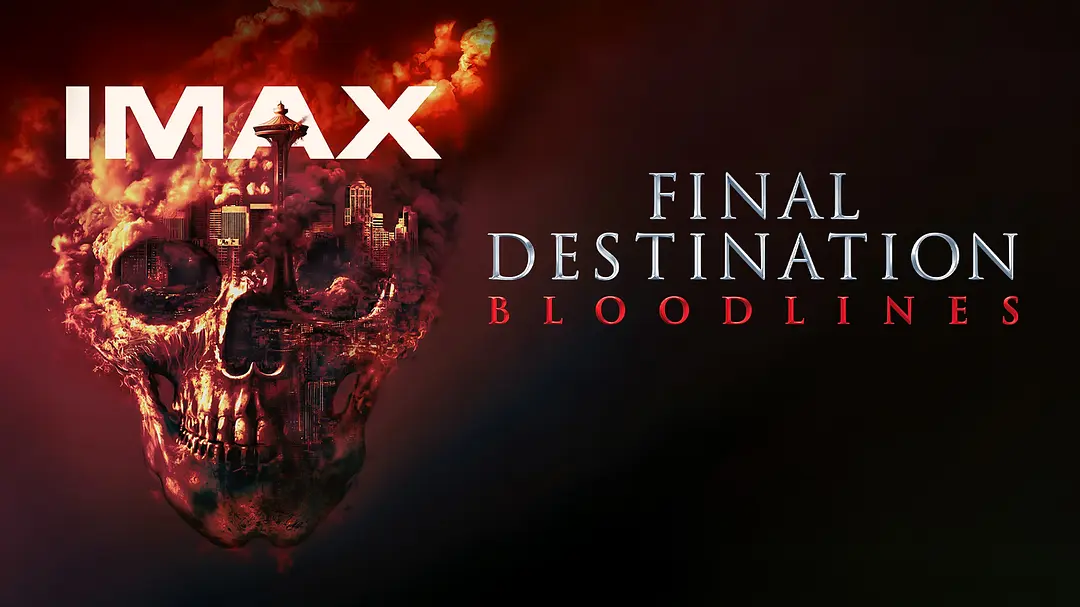

死神来了6:血脉诅咒 Final Destination: Bloodlines (2025)别名:绝命终结站 血脉(台) / 死神来了:血脉(港) / 死神来了6:血脉 / 死神来了6:血统 / 死神来了6 / 绝命终结站6 《死神来了 1-6》作为恐怖片史上最具辨识度的系列之一,也一并讲一讲吧,用 “规则化死亡” 重构了类型片的恐怖逻辑。从 2000 年首部曲确立 “预知 - 逃避 - 补刀” 的叙事模板,到 2025 年第六部试图在医学伦理中寻找新出口,这个横跨 25 年的系列始终在重复与突破中摇摆 —— 它既是类型片工业的精密产品,也是对 “宿命论” 最极致的影像实验,其价值远超 “血浆片” 的标签,更像是一套关于死亡哲学的视觉寓言。

(附链接,观看电影体验一段故事K:https://pan.quark.cn/s/b82c6312dbd1)

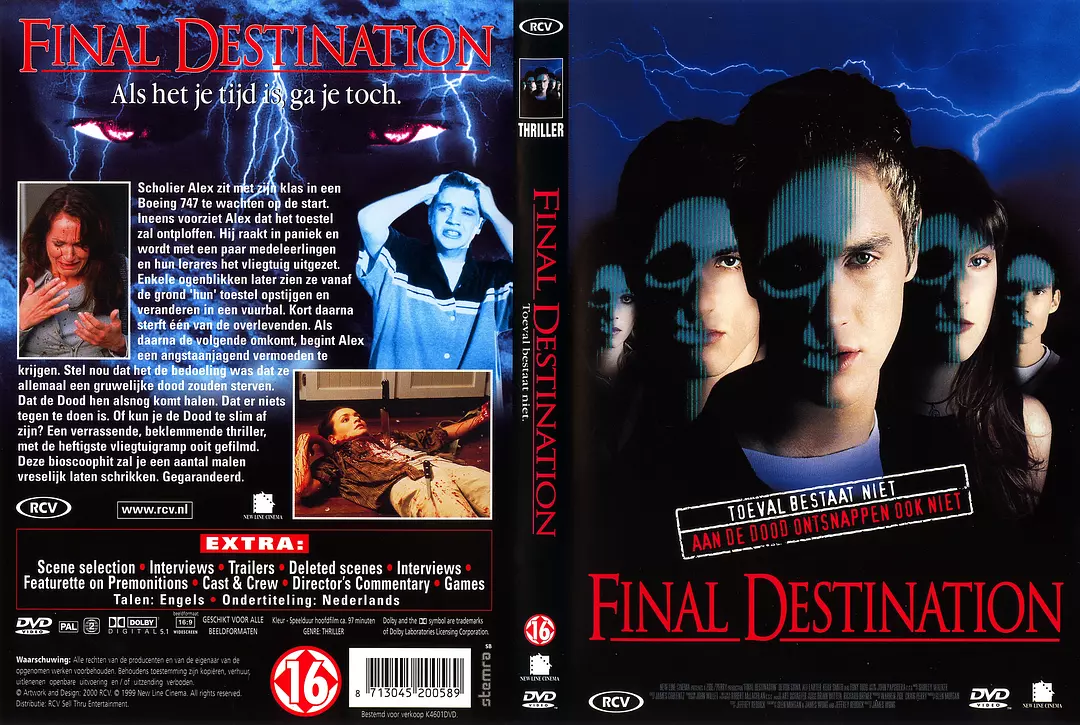

1. 首部曲的极简主义恐怖(2000)

《死神来了 1》的伟大在于其用数学般的精准度构建了死亡规则。开篇飞机爆炸的预知场景,通过机舱内的细节伏笔(松动的螺丝、冒烟的屏幕、争吵的乘客)完成 “死亡公式” 的首次演示,而后续对幸存者的 “补刀”—— 托德在浴缸中被晾衣绳缠绕窒息、泰莉被公交车拦腰撞断 —— 则将日常空间转化为死亡陷阱。导演黄毅瑜没有赋予死神任何具象形态,却用 “连锁反应”(多米诺骨牌式的意外)让无形的宿命变得可触可感:一杯掉落的水、一把错位的刀、一段短路的电线,都是死神的笔迹。

这种 “无反派” 的设定颠覆了传统恐怖片的对抗逻辑 —— 角色对抗的不是具体的怪物,而是宇宙秩序本身。当亚历(戴文・萨瓦饰)试图用逻辑破解死亡顺序时,他越挣扎,越证明宿命的不可违,这种 “理性的徒劳” 构成了系列最深刻的存在主义恐惧。

2. 2-3 部:规则的复杂化与奇观化(2003-2006)

《死神来了 2》引入 “新生命打破循环” 的设定,试图为宿命论撕开裂缝,却在结局让新生儿的存活沦为 “死神的休假”,反而强化了规则的绝对性。高速公路连环车祸的开场戏,用长达 15 分钟的长镜头展现死亡的连锁反应,将首部曲的 “日常恐怖” 升级为 “工业灾难”,卡车、木材、铁丝网的碰撞不再是偶然,而是死神精心编排的交响乐。

到了《死神来了 3》,规则开始具象化为 “照片伏笔”—— 每个角色的死亡方式都隐藏在生前合影的细节中(如艾什莉姐妹被晒黑床烤焦,对应照片中过曝的阳光)。这种 “解谜式死亡” 让观众从旁观者变成 “共犯”,在寻找线索的过程中被迫参与死神的游戏。但此时的规则仍保持神圣性:即使温迪(玛丽・伊丽莎白・文斯蒂德饰)提前预知,也无法阻止死亡按 “照片剧本” 上演,反抗不过是让死亡换一种形式降临。

3. 4-5 部:规则的自我解构(2009-2011)

2011 年的《死神来了 5》则彻底颠覆规则,引入 “用他人死亡抵消自己死亡” 的设定(萨姆为保命杀死皮特),将宿命论扭转为 “等价交换” 的功利主义 —— 这是系列最具争议的改编,它让死神从 “秩序维护者” 变成 “交易对象”,恐怖感随之降格为伦理困境。

4. 第六部的医学伦理突围(2025)

总结《死神来了 1-6》的价值,正在于其 “重复中的差异”。25 年来,它始终用相似的框架讲述同一个故事:人类如何在宿命面前徒劳挣扎。这种重复不是创作力的枯竭,而是对 “存在主义” 最执着的影像诠释 —— 就像西西弗斯推石上山,每次重复都是对命运的再一次叩问。

第六部的结局或许道破了系列的本质:当最后一位幸存者在医院的废墟中看到 “死亡名单” 上自己的名字被划去,却发现名单背面写着 “下一轮开始”。原来,死神从不需要胜利,它只需要我们相信 “反抗有意义”—— 这才是最恐怖的规则。

0

0